LGTBIQA+的艺术大道

由Ignacio Vleming撰写

大约在30年前,1992年,科尔多瓦艺术家Pepe Espaliú被抬着走过普拉多大道。在抵达索菲亚王后艺术中心前,组成“The Carrying Project”的搬运人群(其中包括la Movida运动的名人,如Alaska、和阿莫多瓦等)在卫生部门前停下了脚步。

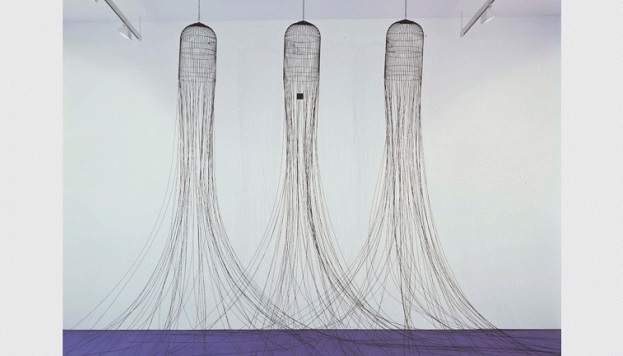

他们通过这一行为呼吁对艾滋病毒的流行采取措施。已经染病的Espaliú在几个月后死于艾滋病。这样一种不着地面的移动想要反映出一种近乎紧张症的状态,正如他在《不可能的真相》(La imposible verdad )(La Bella Varsovia出版社)收集的精彩文字中所描述的那样。

在“The Carrying Project”中,他还创作了画作和雕塑,这些作品成为了演出结束所在的博物馆的藏品。它们谈论的主题是痛苦、恐惧和死亡,也谈到了对美的需求,让我们想到另一位与艾滋病作斗争的重要artivistas(艺术家+活动家)David Wojnarowicz。

索菲亚王后艺术中心与惠特尼美国艺术博物馆联合组织了一次关于他的展出。西班牙机构保存了他阿蒂尔·兰波在纽约 系列作品,反映了著有《地狱一季》的法国诗人“可怕孩子”的真实身份 。

José Pérez Ocaña的出现也同样激进,这位于1970年代开始其职业生涯的艺术家离开了位于塞维利亚的家乡,前往巴塞罗那加入Gauche Divine运动。他启发了像Nazario那样的绘画家(后者是他的密友),以及诸如Ventura Pons或Gérard Courant这样的电影人,后者在柏林勃兰登堡门前拍摄了他的一场表演,现今与少量自画像一起保存在博物馆中。

值得一提的还有Gregorio Prieto,这位深受形而上学绘画影响的艺术家在1950年代创作了一幅以想象的同性恋为参考的作品,如同与Eduardo Chicharro Briones共同创作的象征性摄影。

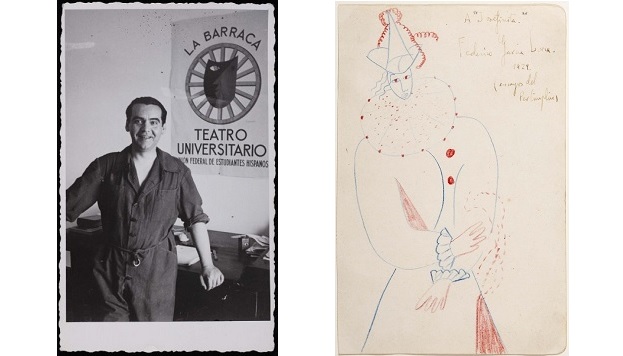

此外还有洛尔卡与达利的友情,被许多研究者认作恋爱关系,Ian Gibson即首当其冲。该机构保存了《黑暗爱情的十四行诗》的作者与La Barraca剧院的一些文件,他在那里认识了Rafael Rodríguez Rapún,同时还保存着一幅灵感来自于他的剧作《唐·彭利普林和贝利萨在花园里的爱恋》的精美画作。

这里收藏着一系列达利的画作,包括于1926年在立体主义影响下创作的Naturaleza Muerta。

自从2017年(世界骄傲节在马德里举办的那一年)起,提森-博内米萨国家博物馆就设有完整的LGTBIQ+路线,可以下载pdf格式,其中包含16幅作品。

值得一提的有两幅作品,它们暗示了19世纪出现的新女性身份。《Amazona de frente》是Édouard Manet 的作品,它本应成为其未完成的关于季节的系列画作的一部分。这幅油画代表着夏季,穿着马术服出现在画作中,那套衣服为她赋予了一些男子气概。Charles Demuth 为Gertrude Stein创作的“肖像” 则向我们讲述这种镜子的迷宫。

我们在艺术大道上还差一站。我们可能会错误地以为历史悠久的普拉多博物馆与想象中的queer最不沾边。然而事实却恰恰相反:Villanueva建筑中的展厅充斥着神话绘画,证明了同性之间的爱与非二元的身份并不是什么新鲜事物。

2017年,也是在马德里举行世界骄傲节庆典之际,Carlos G. Navarro设计了一个关于永久展出的路线图 ,向我们展示博物馆在LGTBIQ+多样性方面的丰富收藏。

我们可以从《El Cid》开始,由公开出柜的女同性恋艺术家Rosa Bonhuer在1870年绘制的一头凶猛狮子的肖像。该作品与Lawrence Alma Tadema 的《La siesta》一起由西班牙驻尼斯总领事、艺术商Ernest Gambart捐献给博物馆,目的是为了消除他的同性恋身份所引起的风波。

我们可以从这里追溯过去,寻找一些最杰出的同性恋代表。从这个意义而言,巴洛克风格包括鲁本斯的作品《El rapto de Ganímedes》,Ribera十分庄严的作品《Mujer barbuda 》,以及Guido Reni 的《San Sebastián》,后者挑起的情欲类似于三岛由纪夫的自传体小说《假面自白》中的主人公。关于卡拉瓦乔,普拉多博物馆藏有一幅《David vencedor de Goliat》。在黄金时代,委拉斯开兹带回来一件“El hermafrodita durmiente”的希腊青铜铸件,在《宫娥》前展出。

陈列古典雕塑的展厅也提供了无数的例子,但也许《Grupo de San Ildefonso》是其中最著名的。可能代表着俄瑞斯忒斯和皮拉德斯的两名年轻人不仅是古希腊艺术的精华,更是对男孩之美的赞美。